ストーリー

受刑者向けの就職情報誌「CHANGE」編集チームは、出所者の就職あっせんと更生支援をしていた。

チームのひとり藤村(35)は、ひき逃げによる殺人罪で10年服役した田中(34)を担当し、中華料理屋に就職させたもののキレやすい性格でトラブル続き。女子児童へのわいせつ行為により2年服役した元教師・三隅(37)は、職に就いたとたんすぐ消息を絶ち、チームを落胆させる。薬物常習で2年服役後出所した森(30)は清掃会社で働くものの、長年続くコミュニケーション障害でなかなか社会にフィットできない。

社会復帰に向けてもがき苦しむ元受刑者を目の当たりにした藤村らは、アメリカの演劇による心理療法・ドラマセラピーを提案。元受刑者たちと稽古を重ね、舞台『ツミビト』を公演するまでに至るのだが…。舞台初日の観客の反応は、彼らにとって全くの予想外だった。

コメント

胃が痛くなる。全員の言葉があまりにリアルで、虚構と現実が逆流する感覚に襲われる。

テーマは重い。だからこそこの手法が功を奏している。稀有な映画体験と言っていいと思う。

森達也

(映画監督、作家)

「罪を犯した人を社会はどのように受け入れるのか」映画はやり直しを許さない不寛容な社会に、この問いを突きつける。犯罪者の更生、被害者の心情、社会の偏見と疎外…答えの出ない重いテーマが折り重なり、これに向き合わされるうちに、「では、私たちは新たな被害者を生まないためにどうすべきか」を考え始める。それぞれの答えの幅を広げる、真摯な映画である。

名執雅子

(元法務省矯正局長)

通常「劇中劇」と言えば、フィクションの中の彩りだったり、補強だったりするのだけど、それが虚実の皮膜を無化する破壊装置となっていて、そこから真実が浮かび上がってくる構造になっていた。すごい作品だ。

金平茂紀

(ジャーナリスト)

『過去負う者』を観たあと、とても穏やかな気持ちではいられない。それは私だけではないだろう。だから、鑑賞後には誰かとこの映画について語り合う必要がある。

高橋シズヱ

(地下鉄サリン事件被害者・遺族)

熱は冷める。だから保護司や更生の支援は、淡々と、でも死ぬまで付き合うんだという覚悟でやるしかない。映画の人物たちの佇まい、言い淀みから、それぞれが背負った複雑な過去がよく感じられた。人をじっくり見たくなる映画だ。

香川まさひと

(漫画・ドラマ「前科者」原作者)

私たち人間は常に不完全な存在です。

不完全で曖昧な私たちは、曖昧さの中にとりあえず線を引いて生きている。

社会を騙し騙し成り立たせるために。

そんな人間の矛盾が噴出していました。

俳優の地力を引き出す舩橋監督の総合力が結実した作品でした。

深田晃司

(映画監督)

事件の加害者や加害者の家族に話を聞く機会を大切にしてきた。

なぜ事件を起こしたのか、責任を問うたり、検証するためではない。

私も加害者になる未来があるかもしれないからだ。

「今目の前にいるあなたは、私だ」 そう思いながらカメラを向けてきた。

私は学びたかった。

一線を超え、あちら側に行ってしまった人を、世間は時にまるでモンスターのように扱いがちである。 そうではないはずだ。

加害者たちの言葉に耳を傾けていると私には特別な相手には思えなかった。

ついその瞬間まで、私と同じ日常があり、社会があったのだ。

どこで間違えてしまったのか。

聞けば聞くほど、境界線を越えるその瞬間はわたしの次の一歩に近いところに用意されていると思えた。

「なぜ加害者に寄り添うのか、被害者の気持ちを考えないのか!」

視聴者の方からそう詰められたこともある。

でも本当に問題解決に向け、少しでもコマを前進させるためには、加害を自分の遠いところにおいてはいけない。私はそう思っている。

舩橋監督のこの映画は、私に一つの解を導いてくれた。

手法も言葉も、どれも剥き出しであり痛みがあった。

そして想う。 その痛みは私たちの生きる社会にとって、本当に必要なものなのか?と。

引っ掻き傷のうちに、この痛みは多くの人達が共有すべきだと思う。

だからこの映画が必要なのだ。 応援したい。そして、広げていきたい。

堀潤

(ジャーナリスト)

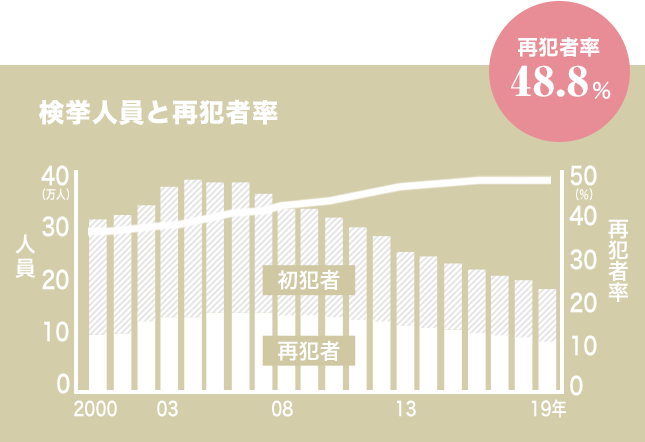

犯罪(者)からの更生にはレジリエンス(しなやかな回復力)が欠かせない。映画の中で「犯罪は社会が作るもの」とあるが、だからこそ更生支援を充実させ社会の中で回復することが求められる。他方、自らが犯した罪により社会復帰を阻まれ、「自業自得」という言葉が受刑者に突き刺さる。そこにあるのは、「犯罪者」というラベリング(レッテルを貼ること)。レジリエンスとラベリング、この二つをどうクリアできるのかが課題である。

出口保行

(犯罪心理学者)